НЕ ЗНАЮ ДРУГОГО БОГА, КРОМЕ ТЕБЯ

И скончался в недоумениях и муках:

«А мужики-то, мужики-то как умирают…» —

кричал он, вспоминая кончину православных крестьян…

«И все?! И конец?! И больше ничего?» —

спрашивал он самого себя при других

Митрополит Вениамин (Федченков), «О вере, неверии и сомнении»

В заметке протопресвитера Александра Шмемана «Герои духа», опубликованной на сайте пятого февраля, автор описывает русского философа Василия Розанова так: «… В. Розанов, всю свою жизнь боровшийся с христианством и при этом любивший его более всего на свете …».

Последние же, о многом говорящие, дни жизни Василия Розанова и погребение его тела описаны свидетелем их и другом философа священником Сергием Дурылиным (существует версия о сложении Дурылиным священнического сана, но документального подтверждения ее в архивах Московской Патриархии не обнаружено — прим. ред.). Приведем несколько выдержек из этого описания…

Вечером. Был у В. В. Ему худо. Язык плохо слушается, — как страшно: не повинуется. Речь не выходит. Он тих и сам про себя жалуется: «Я все хнычу». Но не хныкал. Я принес ему стакан меду от Софьи Владимировны. Он скушал ложечку. «Я только капельку».

<…> Молчал. Принесли бумагу и чернила — молчал, что-то думал, что-то думал выразить, но он был так беспомощен, так явно — уже вне писания, даже и «карякания» своего!

— Я знаю, что скоро умру, но когда — не знаю. Я весь словно в каком-то мареве.

Помолчал.

— Поцелуйте меня.

И мне что-то зашептал:

— Матовое. Матовое. — И еще что-то: «я ведь знаю, что это — грех…» И мучительные усилия что-то сказать. Язык не хочет служить мысли. И другим шепотом, ясней, тверже, так, что Надя слышала:

— Христос Воскрес!

Я, пораженный, не нашелся, что ответить. И опять:

— Христос Воскрес!

Тут я наклонился над лицом его, — над милыми смотрящими глазами и сказал:

— Воистину воскрес!

Потом он опять замолчал. Только прислушивался к разговору с Надей, с Варварой Дмитриевной. Он не спал ночь.

<…> Он слабеет. Ко всем мирен. Ни к кому вражды и суда. Татьяна Васильевна говорит: «Он проживет еще неделю». Все просил перевернуть его на левый бок. Мы перевернули.

<…> Вечер. Был у В. В. Ему получше. Ночью спал и не курил. Лежит весь с головою укутан. «Так хорошо». И просит не раскрывать его. И голос идет из груды теплых вещей, а лица не видно. Потребовал, чтобы меня напоили чаем. «И с сахарином». Потом заснул.

<…> 23-го, в среду, около 12 ч. дня по старому времени скончался Василий Васильевич.

Я был у обедни и пришел около 11 ч. к Софье Владимировне. Мальчики (Юша и Миша) встретили меня: «В. В-чу очень плохо. Мама к нему собирается». Софья Владимировна сказала мне: «Час тому назад заходил о. Павел. Его в 5 ч. утра вызвали к В. В. По дороге он встретил о. Павла от Рождества, тот шел со Св. Дарами от В. В. Он причастил его по его собственному желанию. Наш о. Павел прочел отходную. В. В-ч всех узнает, но уже не говорит». Мы пошли с Софьей Владимировной, по нашим. Я говорил о борьбе за В. В-ча. Он тих, мирен, идет к христианской кончине. Была борьба за Леонтьева: мы знаем, чем кончилась. Неясна борьба за Лермонтова, хотя я верю, что и тут победа Божия. Теперь Василий Васильевич и борьба за него. Оттуда Надя в слезах.

В. В. лежал на постели, укрытый грудой теплых вещей, — он все жаловался на холод, — поверх горы теплых вещей байковое, зеленое одеяло с разводами. Он два дня ничего почти не ел. В ногах стояла безмолвная Варвара Дмитриевна, не слезы, а слезки текли по ее лицу. На откинутом верху одеяла лежала горстка пепла от папироски. Голова В. В-ча высилась на белой подушке. Глаза его открыты; но уже явно не видят. В них нет ни остроты зрения, ни розановского «глазка»; они смотрят широко, по-новому, точно видят что-то спокойное, широкое, новое, но вместе и ожиданное. Он за десять дней, что я его не видел, очень исхудал. Нос сделался большим, острым, а лицо маленьким, — какой-то «старичок»; маленький «старичок». — Личико с «кулачок». Мокрота мешала ему дышать; видно было, как дыхание — значит: жизнь! еще жизнь! — идет по горлу, — и хлюпает что-то в горле, но тихо, не шумно, — как громкое дыхание, а иногда хлюпанье, бульканье на секунду, на минуту прекращается, — и слышно, как он дышит. Тело его неподвижно. Оно покойно. Кажется, жизнь вся взбирается ко рту, течет по горлу, к устам, — и когда уйдет, то тело никак не будет сопротивляться. И это поражало и радовало: привычно было думать, что он будет метаться по постели, отмахиваться, кричать или частым-частым говорком (как в августе мне с Софьей Владимировной) приговаривать «Жить! жить! жить!»; или мешать будет слова со слезками, как 1-го января: «уходит, уходит, уходит!», — и ничего, ничего этого не было. Он умирал тихо, покойно, в великой тишине и простоте. Ничего не исполнилось из того, что думалось о его смерти: дети (Вася, Варя, Надя) осенью втроем говорили, как будет умирать папа, и плакали, боясь, что он умрет страшно; причаститься не откажется, но так, прохудом, мимоидя как-то, и будет бороться со смертью, брыкаться, кричать — от рака, от страшной боли: мать его умирала от рака; сам он 1-го мне говорил: «я умру через 10 минут после того, как вы уйдете». — И плакал. А теперь мы пришли ровно-ровно за 10 минут до его смерти, и умирал он, как таинство совершал. На лице не было никакой муки, ни тени страдания, ни черты безпокойства и страха. Он тихо, все тише и тише додыхивал свою жизнь. Агония — борьба, а он ни с кем не боролся. Не шевелилось над его телом ни одной складочкой одеяло; пепелок от последней, выкуренной им, папироски, не рассыпался на откинутом у его груди конце одеяла. И казалось, он все слышит. И я думаю: он и слышал. «У папы необыкновенный слух» — сказала Надя. Таня полезла над ним, стоя на стуле, к образу и зажгла лампадку перед образом св. Великомученицы Варвары. На столе горела восковая свечечка. Дочери стояли на коленях и горячо молились, тихо плача. Тихая стояла Варвара Дмитриевна в ногах и смотрела на него — со своими слезками, еле-еле видными на лице. Я стал на колени и заплакал. Софья Владимировна взяла молитвенник и стала читать «Канон Богородице на отход души». Вокруг него была молитва и тишина. Никто и ничто не нарушило его тихого отшествия.

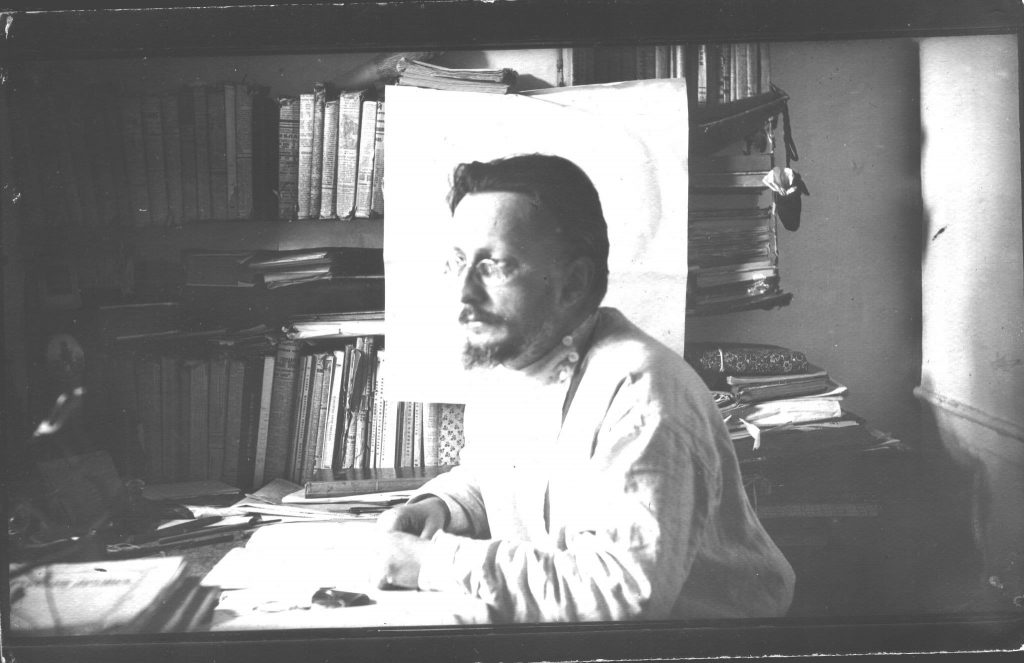

Супруги Розановы с детьми

Легкое клохтанье в горле прекратилось. Ему легче стало дышать, и стало еще тише. Дыханье стало глубже и реже. Он тихо доделывал трудную работу, доживал: доносил до конца дыханье жизни. Еще дыхание; еще дыханье. И ни мускул, ни складочка не двигается на лице, но это не оттого, что оно окаменело и каменно, нет — это оттого что оно спокойно, совершенно, до глубины спокойно. Оставшийся ручеек жизни течет еле-еле, в его теле, тихо-тихо, слабея-слабея, но незамутненно, ничем не тревожим, ничем не пресекаем, — и вот сейчас и не увидим, как впадет в великий неведомый тишайший океан вечной жизни.

Точно воздух вокруг него чудесен и несказанно ароматен — и он глотает его глубокими, глубокими глотками, и так он ароматен, так драгоценен, так сладостен, что и нельзя часто глотать: глотки все реже, все реже, — точно насыщен он, уже почти насыщен. А лицо еще спокойнее, еще мирнее. И вот он с нами — и не наш: нет того В.В-ча: как мог такой, — такой как теперь, как тот, что с нами — плакать, говорить, просить, писать, курить папироску, — … Все то — небыль, и только то, что теперь, и быль и истина. Вот тот В. В., который был, а тот, другой — тот не был.

Таинство свершалось и, когда оно свершилось, — никто не заметил. Слышались тихие, тихие молитвенные воззвания к Богородице. Горячо, слезно — и тихо, без тени горечи и взывающей скорби, молились дочери. Еще тише стала тихая Варвара Дмитриевна. Она потом сказала мне: «Вы видели, он улыбнулся три раза». Чуялось, что таинство уже свершено. Но все были в молитве. Была только тишина и молитва. Вдруг Софья Владимировна остановилась читать, и взглянула на него, и сказала, чуть слышно, — «Кончился».

А он смотрел на нас спокойными широкими новыми очами, тихий на веки, надышавшийся до сыта тем чудным воздухом, который только что вбирал в себя редкими и глубокими глотками, — и больше не нужно было дыханья. Он не дышал. Надя прильнула к одеялу — и плакала. Таня сказала мне: «Закройте ему глаза». Я подошел, поклонился ему до земли, и закрыл ему глаза. Теперь уже он весь был не наш.

Софья Владимировна, как пришла еще, принесла с собою пелену с Главы Пр. Сергия, и он умирал с головой накрытой ею, сложенной вдвое. Я положил ему на глаза две греческие монеты из его коллекции и накрыл голову пеленой сплошь. — «Это не кончина была, это — таинство» — сказала мне Софья Владимировна потом.

Варвара Дмитриевна, плача тихо и счастливо, сказала: «Он умер как христианин». Видно было, сколько мук, надежд и опасений было у нее вокруг его смерти, — и всех их он отстранил своей кончиной. «Четыре раза приобщился. Соборовался маслом. Умер под покровом Преподобного Сергия! Я видела, как умирал Страхов. Он ходил все в лютеранскую церковь. Нельзя было причастить, не исповедовался. Мучился долго. Я много смертей видела. Никто так не умирал». И она была спокойна, все время похорон, пряма, мирна, почти радостна. Надя и Таня плакали тихо. Я сказал им: «Этой кончиной — все, все кончено. Ничего о нем нельзя сказать злого никому. Все покрыла эта кончина. Все ей зачеркнуто». «Не надо ничем ее возмутить! — Я знаю, я знаю», — твердила Таня, плача. «Это — такое, такое счастье. Умер под покровом преподобного…» — «Он со всеми простился, он всем все простил, — он диктовал мне», — говорила Надя. А он лежал неподвижный, укрытый пеленой с мощей того, в чей город он переселился за год до смерти.

<…> Денег не было ни у детей, ни у меня, ни у Софьи Владимировны. В семье было 80 р. всего. Таня в день похорон вспоминала, как В. В-ч говорил: «Хочу быть нищим. Это и хорошо». [И мне тоже говорил: «Я нищий. Бог богат» — и плакал]. Но никого не смущало, что денег нет. Все откуда-то взялось. Деньги нашлись у Сергея Павловича. Он с благоговением выслушал о кончине В. В. и сказал: «Бог терпит и приемлет и борьбу против него, если она такая, как была у В. В. — и дал ему кончину христианскую».

<…>Какой смысл великий: В. В. умер в неделю о Закхее. С ним поступили и меня звали поступить: «буди тебе яко язычник и мытарь». Мы все думали и говорили: «Как неблагополучно в доме Розановых». Таня даже говорила со слезами Софье Владимировне: «На нас точно проклятие». Александр Дмитриевич говорил: «Его на 10 верст к Посаду не надо подпускать». Мансуровы косились слегка на Софью Владимировну за знакомство с В. В. и вот, воистину: «Начальник мытарей некто именем… искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом… Iисус сказал ему: Закхей, сегодня надобно мне быть у тебя в доме… И все, видя то, начали роптать и говорить, что Он зашел к грешному человеку…». Iисус сказал ему: «НЫНЕ ПРИШЛО СПАСЕНИЕ ДОМУ СЕМУ, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» [Лук, 19, 2–10]. Над умирающим и над умершим им висела икона Варвары Великомученицы — «избавляющей от напрасныя смерти». В ногах его стояла верная его Варвара Дмитриевна, благодарящая Бога за праведную его кончину. Его хоронили в день Божией Матери «Утоли моя печали», а образок этот Софья Владимировна осенью почему-то подарила Тане, и теперь у него в руках лежал этот образок. Отпевали его в церкви Архангела Михаила, победителя беса, «стража покаяния». И в иконостасе храма справа был — он, слева св. Варвара. И нес его тело сын того человека, который не пустил бы его 10 верст до Посада.

священник Сергий Дурылин

Отпевать вышел архимандрит Иларион, слева стоял Варфоломей. Читал Непорочны и канон. Иларион, Варфоломей и о. Павел говорили ектении [также и Иларион], и пели — все. О. Павел читал разрешительную молитву, и не знаю, тaк ли там сказано, или он оговорился, или нарочно сказал, но он вместо «всякое огорчение его — словом, делом, помышлением» — прочел: «мыслью». Меня это поразило. Да, именно согрешение мыслью. А еще странно и сладко было слышать на его отпевании: припев канона: «Дивен Бог во святых Его, Бог Израиля». Этому Богу, Богу Израилеву, никогда не мятежничал он, а Этот Бог — не есть ли просто Бог, наш Бог, пославший Сына Единородного?

Стали прощаться. О. Павел трижды благословил его. Я поцеловал руку его и перекрестил его трижды. Принесли крышку гроба. Я оправил его. Крышку забили. Мы — Сергей> Павлович, Голубцов, Константин Васильевич, я, Миша — подняли гроб. Около церкви была лития. Поставили на простые дровни, на душистое сено. Лошадка русская, доброглазка — поехала тихо.

<…> Вдруг раздался тихий, тихий звон. Я подумал: бьют часы. Тишина. Снег. Лес. Солнце. Радость сквозь слезы в душе. Нет, не часы: это его встречают тихим перезвоном. Последнюю почесть отдали ему — не литераторы, не политики, не евреи, не государство — а монастырь. Перезвон стал громче… Стало видно духовенство у Св. ворот: три иеромонаха, два иеродиакона с кадилами, все в белых ризах, запрестольные Кресты и Божия Матерь, монахи — певчие. Никто не ожидал такой встречи.

<…> Вьюга. Ветер воет. Господи, помилуй.

Всё, всё в одном: Господи, помилуй. Ничего больше не знаем, не можем знать. «Умишко наш комар».

«Я нищий, а Бог богат. И это хорошо, что я нищий» — говорил В. В-ч мне и Мише в начале декабря (2-го, кажется), и плакал. «Вот отовсюду собрал я мысли свои и не могу пред Тобою припомнить чего-либо доброго, исключая одного того, что не знаю другого Бога, кроме Тебя» (Ефрем Сирин).

Оригинальный текст опубликован на сайте.

Орфография и пунктуация авторские.

Фото: открытые интернет-источники

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Comments

Comments are closed.