ХОЛСТОМЕР

История лошади

Отрывок из повести Льва Толстого

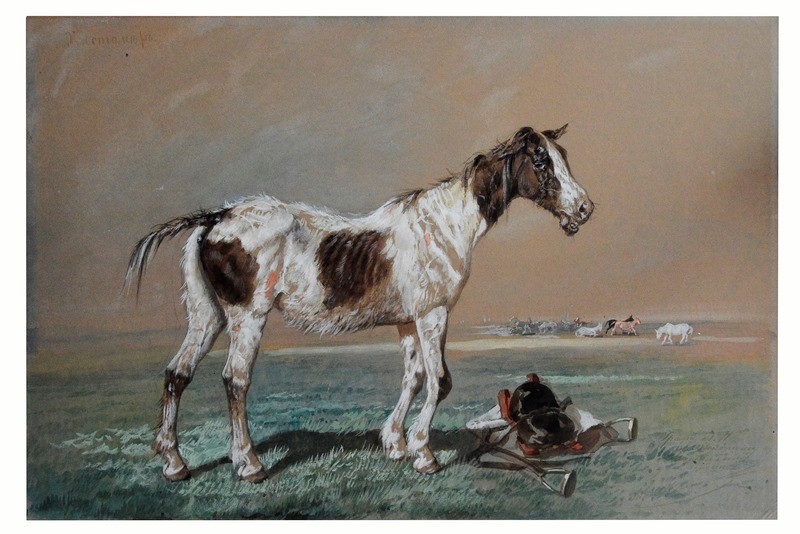

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряженья дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный три года тому назад за восемьдесят рублей ассигнациями на ярманке.

По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. <…> Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебедя.

Когда я родился, я не знал, что такое значит пегий, Я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

– Ишь ты, Баба-то ожеребилась, – сказал он и стал отворять задвижку; он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. – Глянь-ка, Тарас, – крикнул он, – пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

– Вишь, чертенок, – проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношении с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил – мое. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит мое, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они – те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие мое не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, – и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей – по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же – делом. И вот это право говорить обо мне моя лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моей матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным мерином, которым я есмь.

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался.

«Что-то больно чешется», – думал он.

Прошло пять дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

– Короста. Позвольте цыганам продать.

– Зачем? Зарежьте, только чтобы нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черном кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод оброти, надетой на Холстомера, и повел.

Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему».

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить о брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задремывать под звуки точения ножа. Только подрагивала его больная с наплывом отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела, глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотят, – подумал он. – Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову – никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велев Ваське держать за ногу, начал свежевать.

– Тоже лошадь была, – сказал Васька.

– Кабы посытее, хороша бы кожа была, – сказал драч.

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волченят. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив колено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака, остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землею.

Автор Лев Толстой

Фото: открытые интернет-источники

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Comments

Comments are closed.